近日,昆明理工大学环境科学与工程学院潘学军教授团队在光催化选择性氧化反应机制与污染物降解应用方面连续取得两项突破性成果,相关成果分别以“Strong internal electric field endowed by interfacial Ce–O bonding in S-scheme heterojunction for benzyl alcohol oxidation and pollutants treatment”和“Construction of Pd-Bi dual active sites on Bi4TaO8Cl perovskite nanosheets for efficient photocatalytic selective oxidation of benzyl alcohol”为题,发表在环境与能源领域国际权威期刊Applied Catalysis B: Environment and Energy上。

研究一:界面Ce–O键构建S型异质结实现高效光催化氧化与污染物降解

全球对环境保护关注度的不断上升,开发简单高效的可持续有机合成和环境修复技术已成为一个至关重要的课题。具有化学键合界面的异质结的构建最近引起了广泛关注,因为多组分催化剂中的界面化学键作为原子级电荷传输通道,有效促进了界面电荷的矢量传输,从而显著提高了催化活性。然而,不充分的接触界面和较低的电荷转移效率对异质结的性能构成重大挑战,阻碍了其潜在应用。

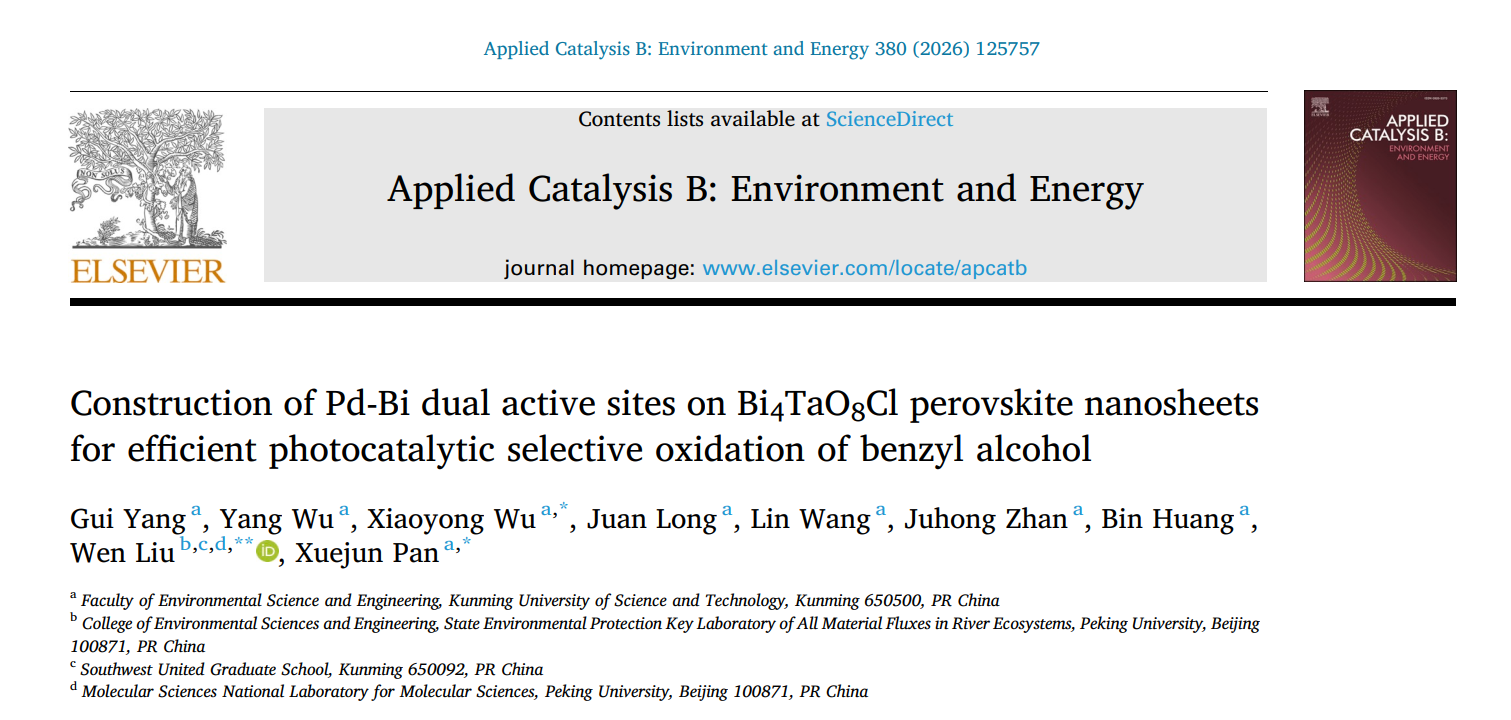

鉴于此,本研究通过熔盐辅助合成策略在Bi4TaO8Br纳米片表面原位锚定CeO2纳米点,构建了具有界面化学键和IEF的S型异质结,展现出对芳香醇选择性转化为醛类的高效光催化活性(Con. ≥ 80 %, Sel. ≥ 99 %),其性能较纯物质提升了四倍。通过实验研究和DFT计算表明IEF和界面化学键之间的协同作用,加速了电荷转移,分离了空间电荷,并降低了电荷传输的能量障碍,从而显著增强的催化活性。最后,以BA的光氧化作为模型通过原位DRIFTS分析和DFT计算,探讨了合成条件、结构与光催化性能之间的关系。

研究二:Pd–Bi双活性位点协同促进光催化苯甲醇高选择性氧化

苯甲醇(BA)选择性氧化为苯甲醛(BAD)是精细化学品和药物合成中的关键反应,但传统工艺往往依赖苛刻条件和有害氧化剂,面临能耗高、环境负担大等问题。光催化因其绿色、可持续优势,为该反应提供了新的解决思路。然而,如何设计具有丰富活性位点且能同时兼顾高转化率与高选择性的光催化剂,仍是重大挑战。半导体与双金属纳米颗粒的复合被证实可显著提升光催化选择性氧化性能。金属-半导体界面不仅能形成肖特基势垒,促进载流子分离,还能提供额外活性中心;相比单金属,双金属位点往往展现出更优的反应活性与选择性。已有研究证明,Pd-Au、Au-Pd等双金属体系在醇类氧化等反应中具有协同增强效应。

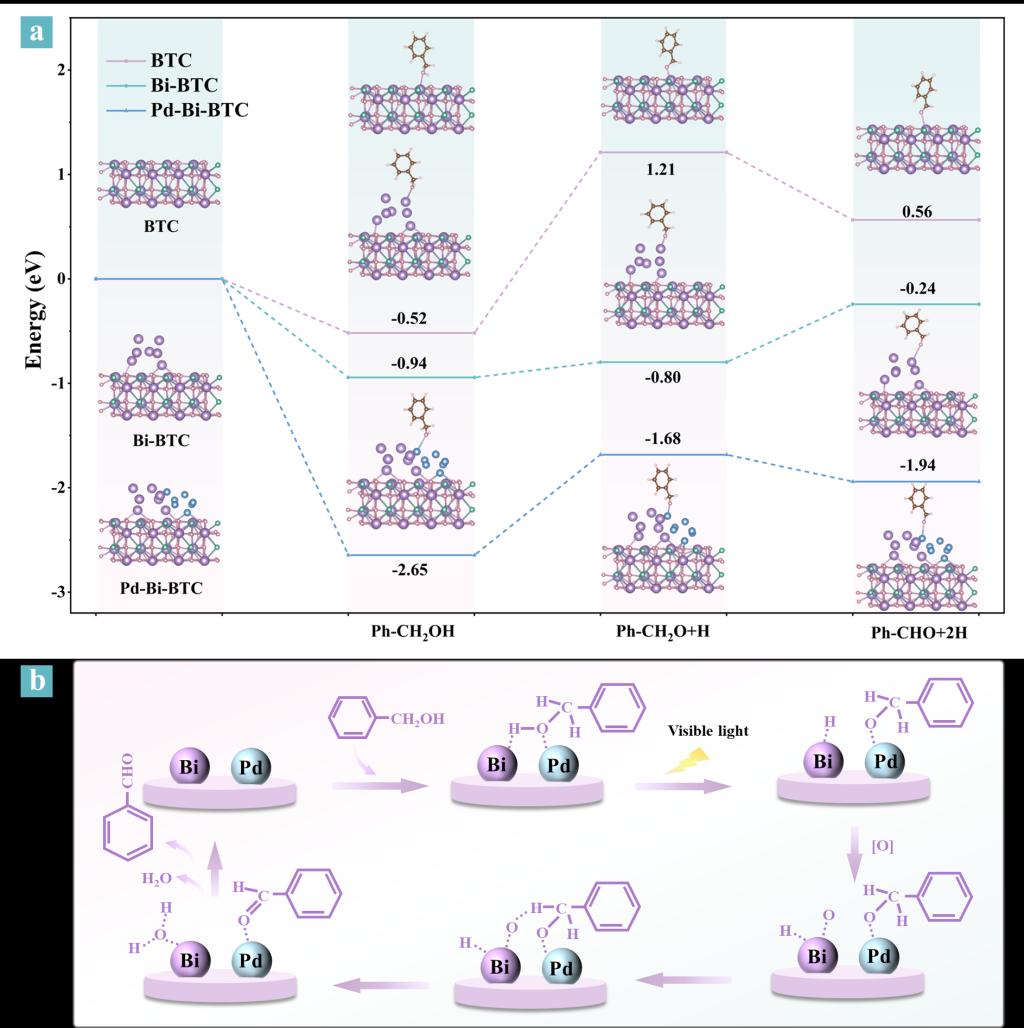

基于此,本研究提出在Bi4TaO8Cl纳米片表面构建Pd–Bi双活性位点的策略,通过金属–半导体–金属多重协同作用突破了Bi4TaO8Cl光催化性能的瓶颈,实现86.88%的转化率,分别是原始Bi4TaO8Cl和Bi-BTC的3.4倍和2.1倍。随后,探讨了Pd-Bi双活性位点在BA选择性氧化过程中的关键作用。具体来说,Bi中心充当促进O-H键断裂的缺电子位点,而富电子Pd位点通过电子极化增强C-H键的激活。上述结论通过原位漫反射红外傅里叶变换光谱(DRIFTS)分析和密度泛函理论(DFT)计算得到有力证实。

两项研究分别从“界面键合促进电荷分离”与“双活性位点协同催化”两个角度出发,突破了光催化材料在选择性氧化和污染物降解中的应用瓶颈,为设计高效、稳定的光催化剂提供了新思路和理论依据。

昆明理工大学环境科学与工程学院为第一完成单位。第一项研究第一作者为硕士研究生龙娟,通讯作者为杨贵校聘教授、尹海波教授(武汉理工大学)和潘学军教授。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125792 。第二项研究第一作者为杨贵校聘教授,通讯作者为吴晓勇副教授、刘文教授(北京大学)和潘学军教授。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125757 。两项工作均得到国家自然科学基金等项目支持。